「ことば日本史」室町時代より

四畳半

文明9(1477)年11月に応仁の乱が終わると、

足利義政は乱の前に計画していた東山山荘の造営を再開した。

通称銀閣寺こと観音殿で有名な、慈照寺である。

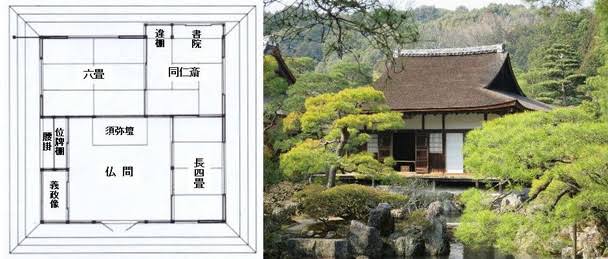

その持仏堂の一角にある同仁斎(どうじんさい)は、

現存する最古の四畳半である。

村井康彦『乱世の創造』(角川書店)によれば、

四畳半とは、「隠者の営んだ山里の草庵の規模―一丈四方のことであり、またその草庵そのもののことだった。

すなわち四畳半とは世俗をはなれた世界、

脱俗の空間のことにほかならない」という。

日常生活のなかに美的な虚構を楽しむ茶道や華道の美学は、

この日常空間の虚構化とともに生まれ育った

やがて四畳半は、茶室の標準とされ、

さらには日本人の室内空間の標準ともなった。

奈良・平安時代の建築は窓がなく、

蔀(しとみ)の上げ下げで光を取り入れていたのを、

義政は畳・障子を取り入れ、障子を開けることで庭の四季を鑑賞し、

さらに天井板、床板、違い棚を作らせて書籍や唐請来の珍物を飾った。

この同仁斎の書院造の建築様式が、

今日まで続く日本建築の原点となった。

500年前の将軍足利義政の美意識は、

すべての日本人に永遠の資産を遺した。

彼の美意識は建築に止まらず、書画・唐請来の美術品、

また今日まで続くお茶・お花・作庭の原点も作っている。

身分に関係なく書院造が許されて

和風住宅の基本形となったのは、

明治になってからのことだが、

それ以降、武家によって養われてきた美意識が大衆化していく

その美意識が意識されなくなったのは、

家庭に電化製品があふれだした高度経済成長以降なのかも知れない

さて、応仁の乱は終息しても、もはや平和な時代は訪れなかった。

群雄割拠の戦国時代へとすべりこんでゆくことになる。