オシラサマ

昔あるところに、父と娘が、一頭の馬と暮らしていました。

娘は馬を好きになり、毎夜、厩に行って寝て、とうとう夫婦になりました。

これを知った父は、馬を連れ出し、桑の木につり下げて殺してしまいます。

娘は、死んだ馬の首にすがって嘆きました。

父が腹を立て、斧で馬の首を切り落としたところ、

娘はその首に乗って天に飛び去りました。

こうして、馬と娘はオシラサマという神様になったのです。

東北地方で広く信仰されるオシラサマは、

高さ30センチほどの一対の人形(馬と女性)として、神棚にも祀られます。

着物

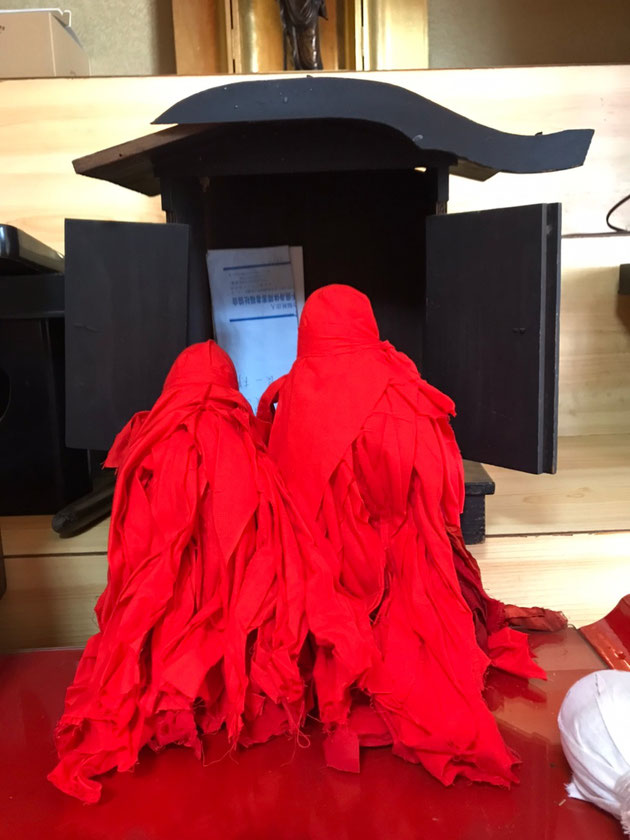

オシラサマは着物の着せ方によって「包頭型」と「貫頭型」に分けられます。

着物をおせんたくと呼んだりもします

「包頭型」の例

オシラサマの着物は1年に1度、もしくは1代に1枚、新しくしますが、交換するのではなく、

上から新しい布を被せたり、縫い付けていくため、古いオシラサマほどボリュームが出ます。

オシラサマに着せる布は、オシラサマの好む赤や花柄を選ぶように伝えられた家が多く、

上棟式等で使用された赤い布を大切に取っておいて使っているという家も。

ただし、「赤」は色と言うよりも「よそいきの」「キレイな」というニュアンスで使われることがあったようで、

「赤い布」は必ずしも「真っ赤な無地の布」ではなく

「普段使いのものではないキレイな布」という解釈で伝承されている家もあるようです。

分布

オシラサマの由来の物語は、民俗学者柳田國男の名著「遠野物語」でも紹介されており、

遠野がオシラサマ発祥の地であると思われるようになりました。

実際には遠野以外にも広く岩手県内にはオシラサマが存在しており、

年号が記載された貴重なオシラサマの中で、

県内で最も古いのは、種市町(現洋野町)の真下家にあるオシラサマで大永5年(1525年)のものとされています。

全国的に見ると、秋田や山形の一部で岩手とほぼ同様の性格のオシラサマが存在するほか、

群馬県はじめ関東地方にも「オシラサマ」という呼称の民間信仰があるようですが、

その姿は蚕の神様を描いた「掛け軸」であり、全く別物であるとされます。

この群馬の「オシラサマ」は「蚕の神」でしかなく、

あくまでも養蚕農家が祀るものである一方、

岩手の場合、オシラサマは「目の神様」とされる地域が多く(海や船、家などその他の神である場合も)所有する家は養蚕農家とは限りません。

そのため、当初は「目の神様」であった岩手のオシラサマが、

ある時期に関東地方のオシラサマの影響を受け、「養蚕の神」という一面も付け加えられてしまったのでは、

という説もあるようです。