練塀特別見学会

の続きです

練塀の内部

さあいよいよ練塀の内部見学です

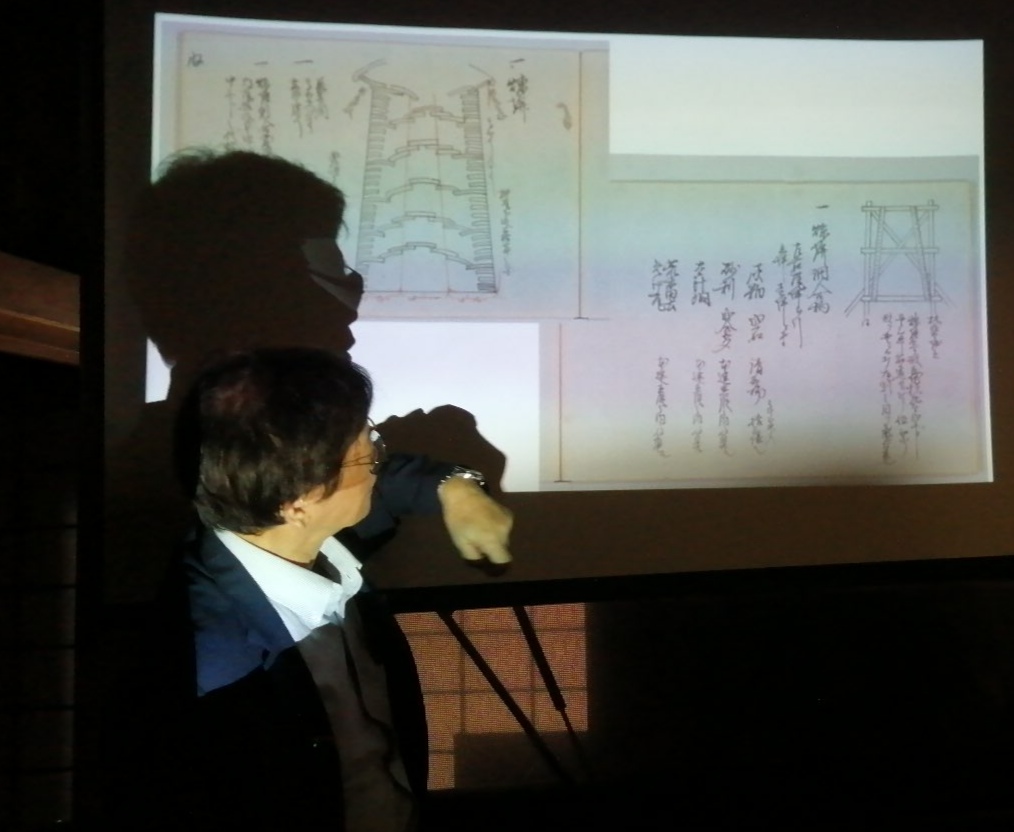

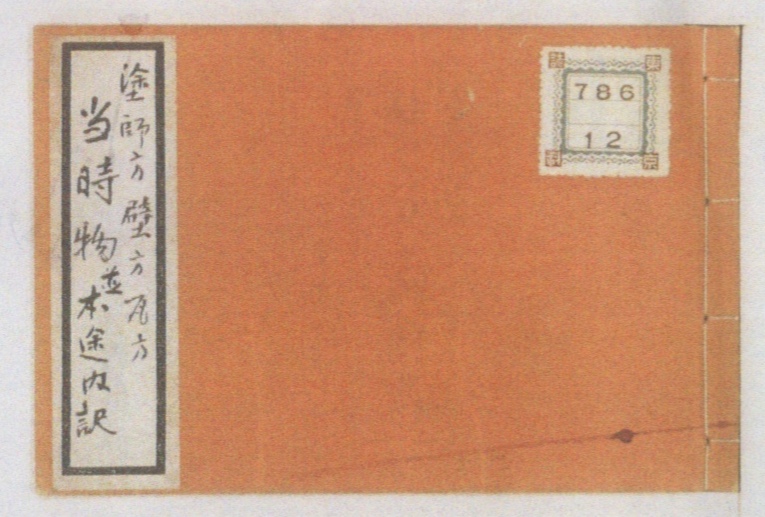

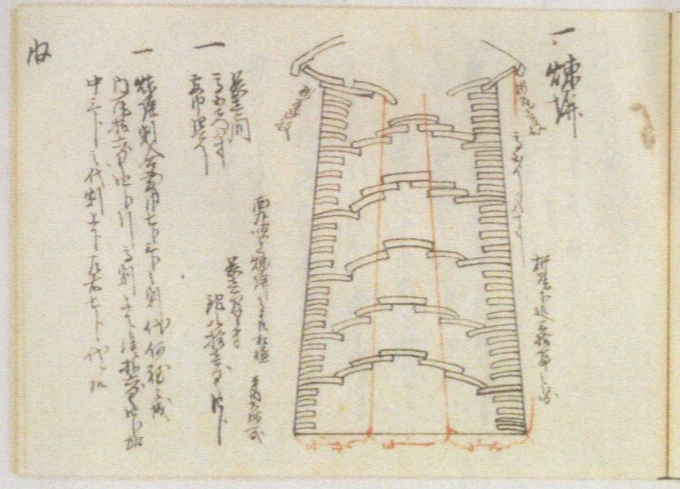

いかに本途帳の以下の絵と一緒か確認しましょう

図面には内部に瓦を組み合わせた5つのアーチ状のものが書かれています。

これは何なのかというと雨を外に逃すためのもの

練塀の上には瓦屋根が乗っかっているので、雨は中に入ってこないと思いきや

残念ながらやっぱり浸透してくる

それを外に逃すための構造

その構造が、5つ書かれている

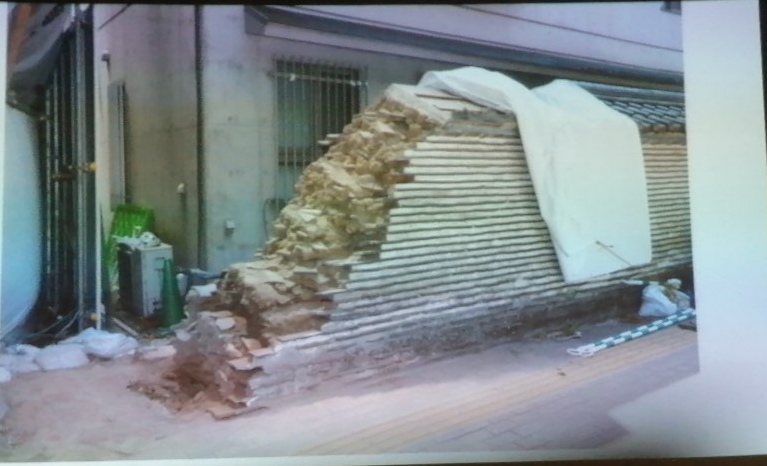

対する現物がこれ

解体時のスライドの方が分かりやすいかな

水分を最後に外に逃す場所の瓦は長めになっているのもそのとおりだった

中の瓦は一枚きれいなものならベストなんでしょうが

コストがかかりすぎる

江戸って高度なリサイクル社会なので壊れた瓦は取ってある

それを埋め込み、パッチワーク的にきれいに組み合わせていっている

私は全くの素人なのでとんちんかんな事言いますが

あの5層の瓦って、水を逃がすだけじゃなく、別の目的もあるんじゃないかという気がする

設計図を見て私には五重の塔に見えた

日本建築の最高峰

地震の国日本おいて、地震に強いモビール的構造で力を分散させる

上からの力を中の瓦が横にずれる事で力を分散させるとか

塀が壊れる横揺れに強いとか

電車の板バネにも似ているような

練塀を含めた土塀の大きな役割は、火災に強いと言うことでしょう

江戸は何度も大火に見舞われた火災都市

塀で類焼を食い止めたい

実際に、東京大空襲の時に廣度院も、その練塀も火災に見舞われた。

そのあとがこれ

赤く変色していますね

またこちらの瓦はボロボロになっている。瓦は自分が焼いて作られた時の温度を超えるとボロボロになるらしい。

火災の温度はそれを超える

これは建物側で見られるが、道路側では見られない

火災を食い止めたという事ではないか

副住職さんは貴重な戦争遺産なので、できるだけこのままの形で残したいと言っておられた。

先代の住職さんの時に、練塀の屋根を張り替える補修工事を行っている

その時、下まで雨が浸透しないよう瓦の下をモルタルで固めた

それがこの三角の部分

先生は、この処置がここまで良い状態で中を保てたひとつの要因だろうと言っておられた

ここから、先生が中心になって戻していく作業に入る

同じ材料を同じ場所に戻すため、チョーク等でマーキングしたあとがあった

それぞれの瓦で、弱っているものは壊して強化する材料を混ぜた上で同じ形に復元するらしい

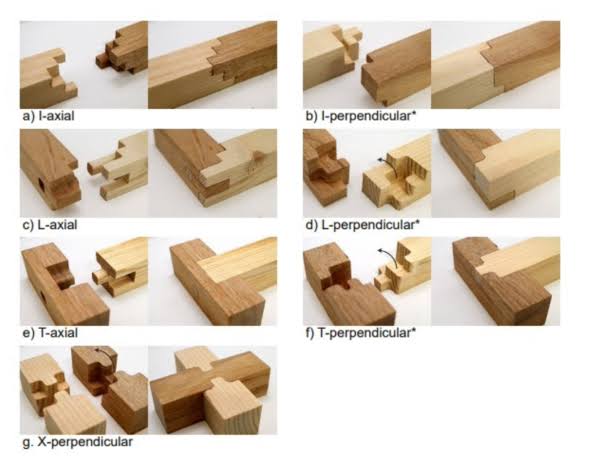

積んでいくときも同じ工法で積んでいく

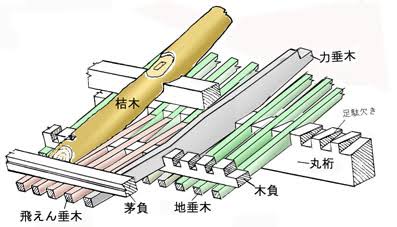

木枠を組み、間を糸で繋ぐ

その位置に来るまで、30cmの厚みの土が5cmになるまでガンガン突く。突いて突いてまた突いて

糸のところまで来たら瓦を置いていく

気の遠くなるような作業

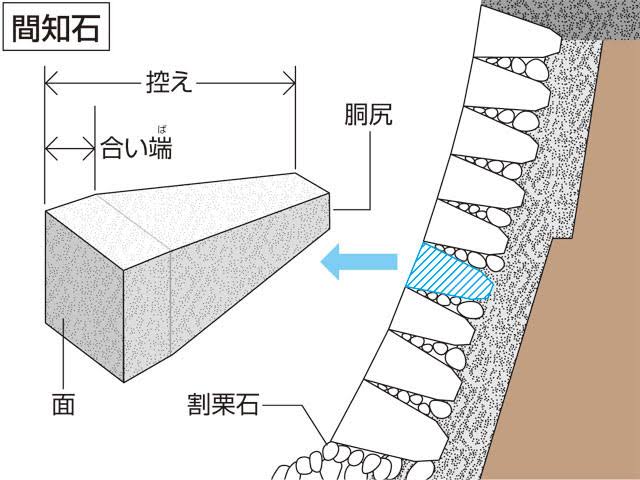

間地石

練塀のさらに下には基礎として間地石(けんちいし)が置かれる

お隣の工事で、練塀の延長線上の歩道の下から、きれいに間知石が見つかった

お隣さんは良い人なので、貴重なものだと話しすると

じゃあそのまま引き上げて、みんなに見える形で展示しましょうと言ってくれた

それがこれ

3層に積まれていた

外側は四角で中側が三角に削られ、その間の空間に裏栗石という砂利が敷き詰められる

水はけを良くしておかないと、水がたまって中から崩れるから

この三角の角度は、石材が豊富だった江戸初期はそれほどでもなく奥まで四角っぽいんだけど

後期になってくると、三角の角度がより鋭角になってくる

工事の現場で三角に削られ削られた残りはそのまま裏栗石として使う

今回の発掘で、一層目と二層三層目が、石の材料も違うし角度も違うことが判明

一層目と二層三層目は時代が違う

おそらく江戸初期からも練塀かは分からないけど塀が同じ場所にあって

おそらく享和2(1802)年に1層目の間知石だけを残して、二層目三層目、さらにその上の練塀を全く新しく作り直したのではないだろうか

ああ、面白かった。

これで終わりではありますが、何と言ってもでーこんでございます。

浜松町まで行ってこれだけで帰る訳はございません。

この前後にウォーキングをしております。

その様子は次回