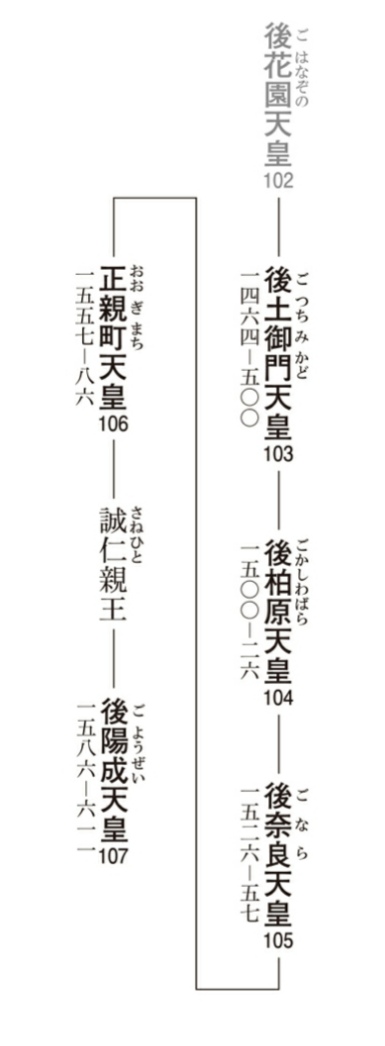

天皇シリーズ、戦国時代です

後柏原天皇

1500~1526年

後土御門天皇の息子になります

4歳の時、応仁の乱が勃発、動乱の時代の天皇です

大変な時代ではあるが、文化面で大きな才能を発揮します

親王時代から、清原宗賢(むねかた)を師に、論語等々の中国古典を勉強

君子はどうあるべしを理解

短歌、雅楽、蹴鞠(けまり)などで卓越した能力を開花させます

明応9(1500)年に37歳にして践祚(せんそ)します

三種の神器を先代から引き継ぐ儀式です

今まで、天皇シリーズでは

践祚(せんそ)ということばが一般的に馴染みのないことばなので

敢えて、即位と表現してきましたが

践祚と即位は違います

践祚のあとに、内外に天皇になりましたよ、と発表する儀式の「即位」を行う必要があります

それまでは、天皇のような天皇じゃないような

当然、後柏原も践祚のあとに即位の儀を開催しようとしました

ところが、バックアップしてくれる幕府側でクーデターがおこり

大変な状況になった

明応の政変です

これについては、足利将軍シリーズの方でまた書きますね

朝廷側だけで即位式はお金が無さすぎて無理

幕府さん、何とかやれませんかね

それどころじゃない状況に加えて、

実は幕府側にも金がない

段銭(たんせん)と呼ばれる田畑にかけられる税金が幕府の収入源なんだけど

応仁の乱以降、有効に機能しなくなっていた

即位式? それっているんでしたっけ

いるんですぅ

幕府としても、朝廷は利用価値があるので

良好な関係は保っておきたい

段銭の催促をするものの、なかなか払ってくれない

ひょっとして践祚はしたけど、即位できないまま終わっちゃうかも

37歳での践祚はかなり遅めなので

当時の平均寿命からすると、可能性あり

過去の例で言うと

仲恭(ちゅうきょう)天皇は践祚はしたけど

承久の乱で即位しないまま廃位させられてしまう

長らく、天皇ではないと位置付けられていて

明治になってからようやく天皇として認められている

目処が立たないまま、年数ばかり過ぎていく

天皇がなすべき儀式にも、正式な形では参加できない

ようやく何とかなりそうになったのが

なんと践祚から20年もたってから

ところが、いよいよとなったとき、また幕府内のゴタゴタで

将軍義稙(よしたね)が追われて逃げちゃった

またダメか

いや、強行だ

どれだけ待ち続けたか

何とか即位式は行う事ができました

文化面

やはり後柏原と言えば文化面

類いまれなる文化的才能を持っているので

本来なら、多くの面で歴史に名を残しただろう

お金もなく、正式な天皇と言いがたい状況でも

何とかやりくりできる方法を考えた

歌会ってみんな集まって、短歌を披露しあうものだけど

集まって会を催すだけのお金がない

それでも歌会への情熱はとても強いので

歌を募集することにした

お題を知らせますので、来なくても良いけど、歌を作って送ってね

郵送方式です

天皇側近だけだけど、送られた歌を読み上げて

あたかも歌会のてい

「公宴御会」という名前で毎月25日に開催

それだけでは寂しいので

年に1度のお正月

これも参加者は天皇と側近に限られるものの

趣向を変えた御会始

これは、それからずっと続き現在も行われています

ニュースで良く見ますが、この時に始まったんですね