住友生命Vatalityで保険料を安くすべく日々頑張っております

メールが送られてきました

6/22[土]~23[日]ランアンドウォークチャレンジというイベントがあるとのこと

ウォークの場合、5km、10km、15kmがあって

15kmだと600ポイントももらえます

1日の歩数によるポイントは20,40,60ポイントのいずれかなので、ビッグチャンス

2コース選べて、多いポイントの方が採用されるので

15kmと10kmを申し込みました

同じコースをみんなで歩くってものではなく

距離を計測できる機器を持ちつつ、

Runtripという専用アプリ経由で計測

日本国中どこを歩いても良い

てことは、いつもの、東京お出掛けで良いってこと

どこ歩こうかな

GoogleMapにつけた「行ってみたい」マークがある程度集中しているところは?

品川近辺だ

受験で、お出掛けは控えめにしているので、気合い入ります

Runtripはインストール済

スマートウォッチも持ちました

どうやって計測するんだっけか

やり方を動画で説明してくれているのを見た覚えはあるんだけど

その動画がどうしても見つからない

確か「スタート」ボタンを押すんだったよな

Runtripの中を探しても、「スタート」ボタンがない

嫌な予感

スマートウォッチは、距離をカウントしてくれているから

大丈夫なのかなあ

天王洲アイル

天王洲アイル駅に降り立ちました

天王洲アイル駅から見える特徴のあるビル、シーフォートスクエア

気になっていたので、中に入ってみましょう

ここを皮切りに、かなり長めのお出掛けを展開していくのですが

それぞれの場所の事は、改めて、いつものようなお出掛けレポートで書くとしましょう

気になるのは、15kmの計測

果たして、完歩証はもらえたのか

その顛末を先に書くことにいたしましょう

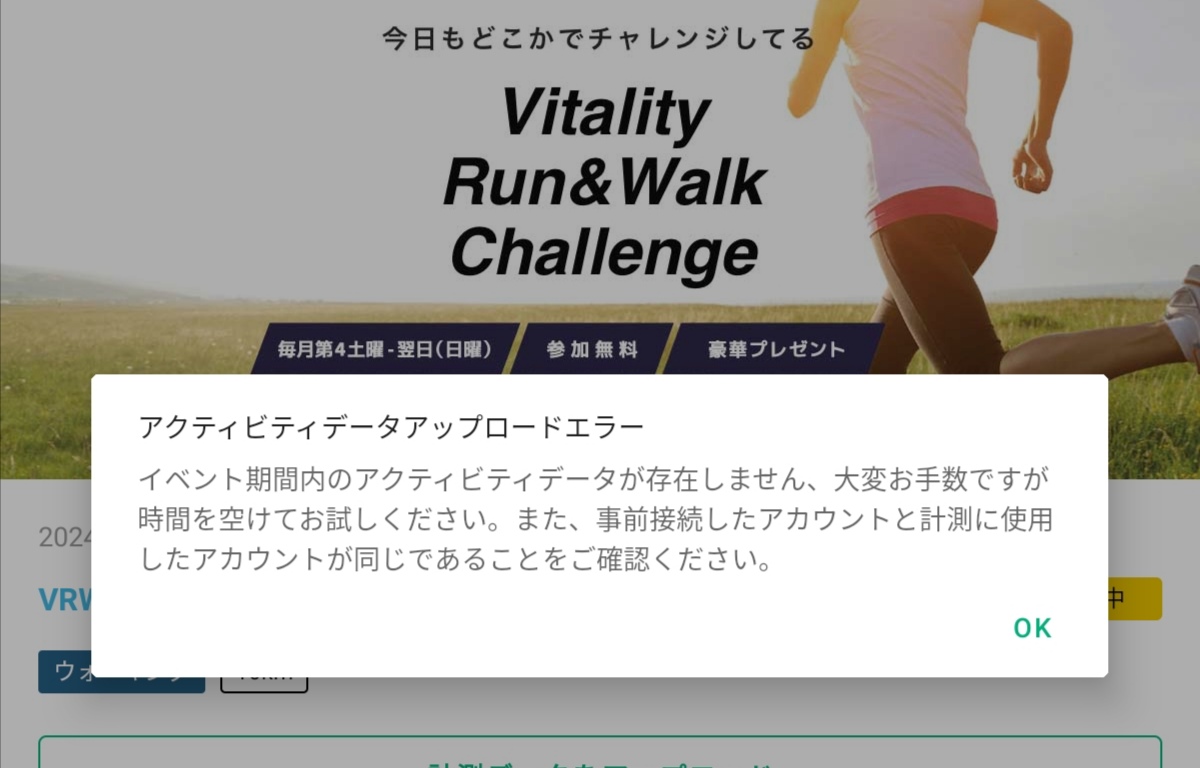

不安なので、スタート直後

「計測データをアップロード」ボタンを押してみましょう

「まだ距離が足りません」という感じのメッセージが出れば

ちゃんと繋がっている証拠

まずい。これは繋がってませんよ、と言っていますね

どうすりゃ良いんだろう

どうしようかな、中止?

せっかくここまで来たし

10kmまでは歩いて、そこでもう一度

「計測データをアップロード」ボタンを押してみて考えよう

10km歩きました

かなり疲れた

牛丼屋さんに入って牛丼を食べる

どうかな

「計測データをアップロード」ボタンを押しました

同じエラーメッセージ

参ったなあ

仕方ない「再接続」ってのをしてみるか

再接続はできたけど

「計測データをアップロード」ボタンを押しても

同じエラーメッセージ

ひょっとして、再接続ってのをしちゃったから

ここから10kmや15km歩かなきゃいけないんだろうか

気持ちが晴れないまま

スマートウォッチでの15kmの地点に向かいます

15kmのちょっと手前で

すごく時間がかかっちゃう場所に入っちゃうんだけど

その辺も、後程お出掛けレポートでね

15kmを過ぎ

最後の目的地にも行きます

再度押してみる

同じエラーメッセージ

あああ、

残念

普通のお出掛けをしたと思えば良いし

楽しかったし

「すごく時間がかかっちゃう場所」では

すごく面白かった

よし、としよう

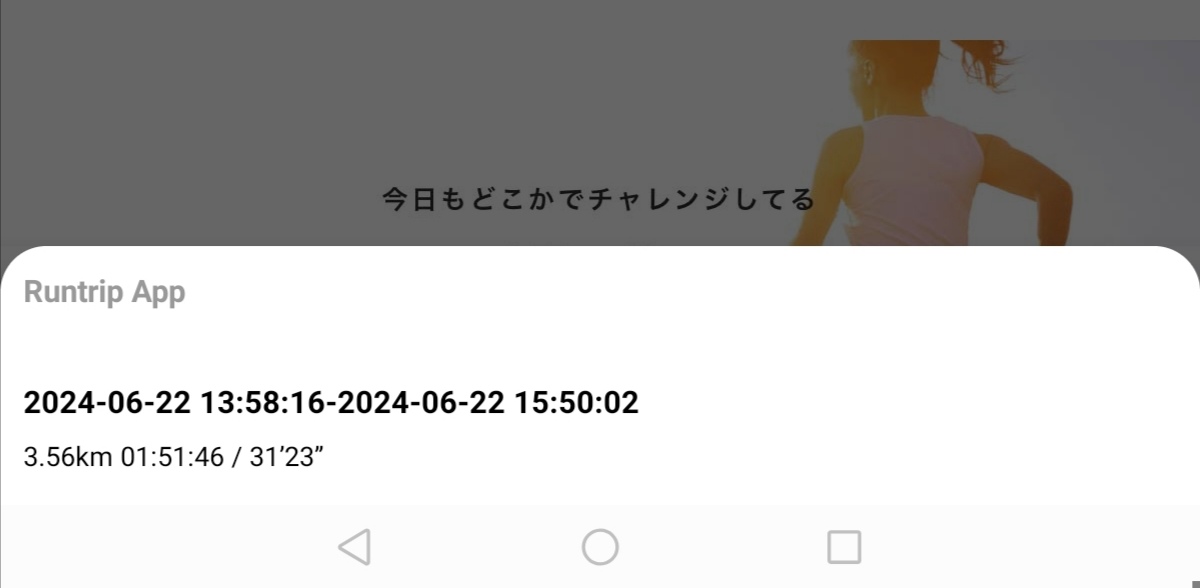

帰りの電車の中でRuntripの画面をもう一度見てみる

えっこれ何?

イベントなんだから「イベント」のボタンを押したあとの画面だと思い込んで色々見ていたけど

「イベント」ボタンの横に薄く「計測」ってボタンがある

押してみると

あったあ、スタートボタン

スタートボタン押してみると

計測の画面が始まった

あああ、今からスタートなのね

薄ーい望み

再接続以降で、10kmになるように、もうちょっと歩けば

10kmだけは何とかならないだろうか

ひとつ手前の東久留米駅から、家までは3km程度なのを知っていたので

東久留米駅からウォーキングしました

スマートウォッチのキロ数はトータル21km

「計測」の方の距離は3.56kmで終了させました

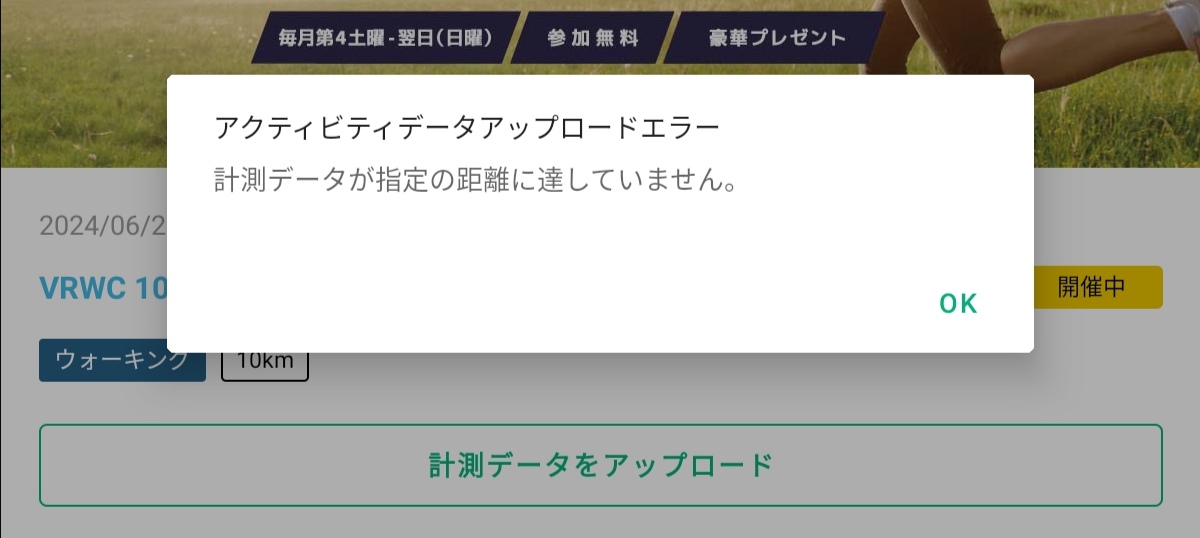

家に戻って

「計測データをアップロード」を押しました

今度はエラーメッセージが出ません

なるほど、「計測」の3.56kmがアップロードされる訳ね

で、その場所をタップすると

はいはい、距離が足りていません

はい、不成功確定

よくよく全て読み返してみると

やはり、最初に「スタート」を押す必要があり

スマートウォッチに出ているキロ数は全く関係無い

計測画面で出ているキロ数のみが意味を持っている

ああ、疲れた

20km歩くと本当に疲れますね

今までお出掛けしても

全くキロ数は意識したことなく

15kmがどれだけ大変かは思い知りました

見返してみると、ウォーキングイベントでは15km歩いていましたが

昼食休憩、はさんでだからなあ

このイベントでは、小休止以外は認められず連続で歩かないといけない

こりゃ大変だわ

では、お出掛けレポートは、月曜日以降に書きますね