[旅行業務取扱管理者] 力試しで合格だ!

の続きです

地理

前回、勉強の仕方として、地理以外の科目について説明しました

地理以外は、社労士の時の勉強の仕方にほぼ近いのですが

地理については、勉強の仕方が大きく発展しています

やっていて楽しいので、ついつい時間かけちゃう

例えばこんなの

アートの島として知られ、建築家の安藤忠雄が設計した地中美術館などがある香川県に属する島は、次のうちどれか。

1.女木島

2.生口島

3.直島

4.青海島

こんなバリエーションもあります

次の温泉地の組合せのうち、その所在地がすべて同じ都道府県内にあるものはどれか。

1.熱川温泉 ——- 伊東温泉 —– 寸又峡温泉

2.石和温泉 ——- 下部温泉 —– 別所温泉

3.宇奈月温泉 —– 山代温泉 —– 瀬波温泉

4.男鹿温泉 ——- 玉川温泉 —– 天童温泉

こんなのもね

以下の行程について、前後に最も近い観光地を、選択肢の中から1つ選んで( )を埋め、モデルコースを完成させなさい。

別府駅 → 由布院温泉 → ( ) → 阿蘇山 → 熊本駅

1.雲仙温泉

2.えびの高原

3.唐津

4.久住高原

それぞれ答は最後に書きますね

要するに、全国の名所を徹底的に覚える

そのために買ったテキストで、こんな風に解説されている

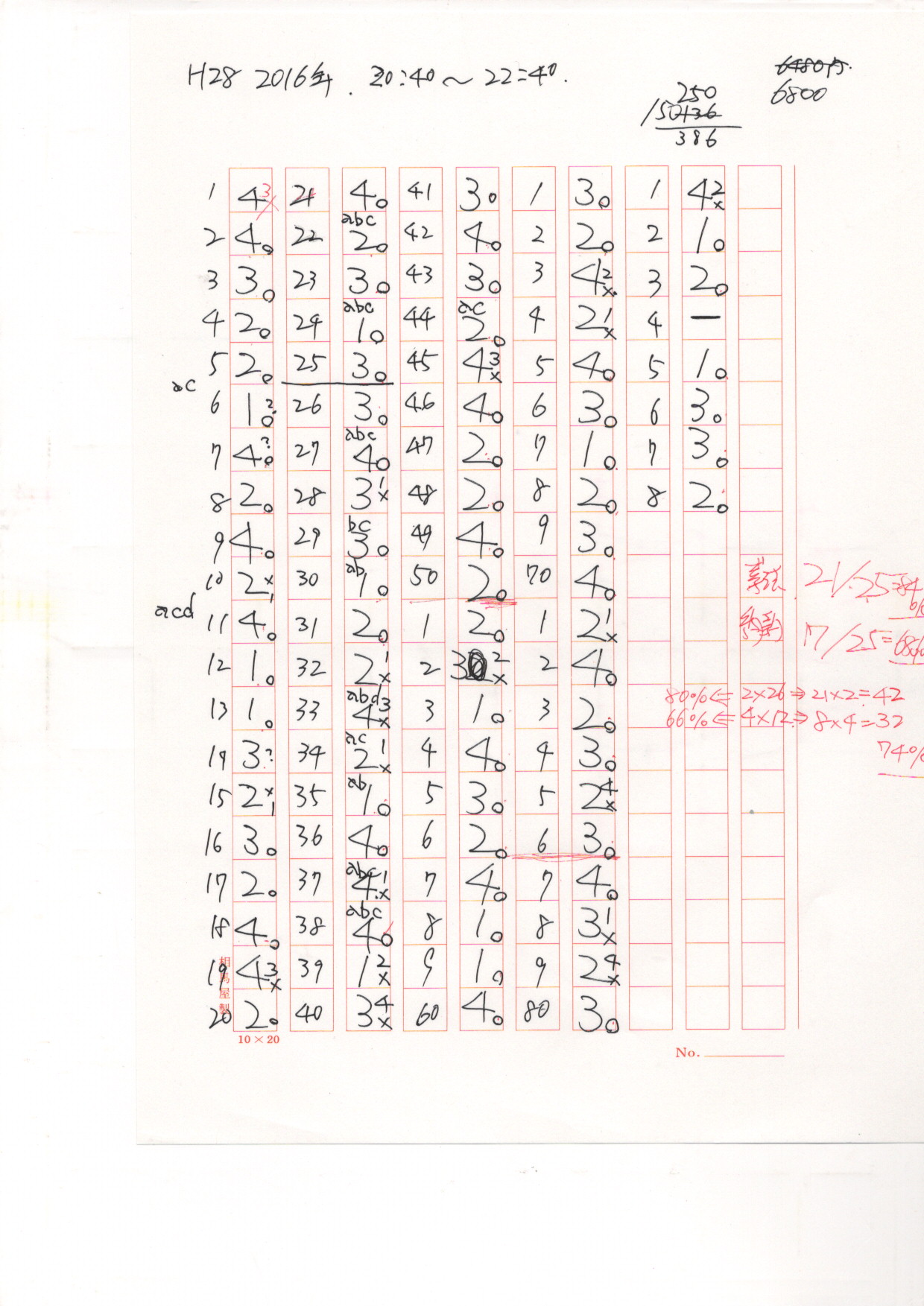

紙の本なので、全ページスキャナーをかけ、文字認識をかけて、Excelに書き込む

その際、自分なりに、分類をつけておく

温泉、神社仏閣、渓谷、山、海岸、公園、等々

最初は、都道府県が分かっている前提で

解説文を見ながら、どういう名所なのかを当てる、というやり方で始めた

答えの列は白い文字にしておいて、タップしてはじめて見えるようにする

800近くの名所になるのですが

この第一段階がある程度出来るようになると

第二段階に入っていきます

上で紹介した過去問のバリエーションからすると

あらかじめ都道府県が分かっているという出題は一部なので

微妙な都道府県もさっと分からなきゃいけない

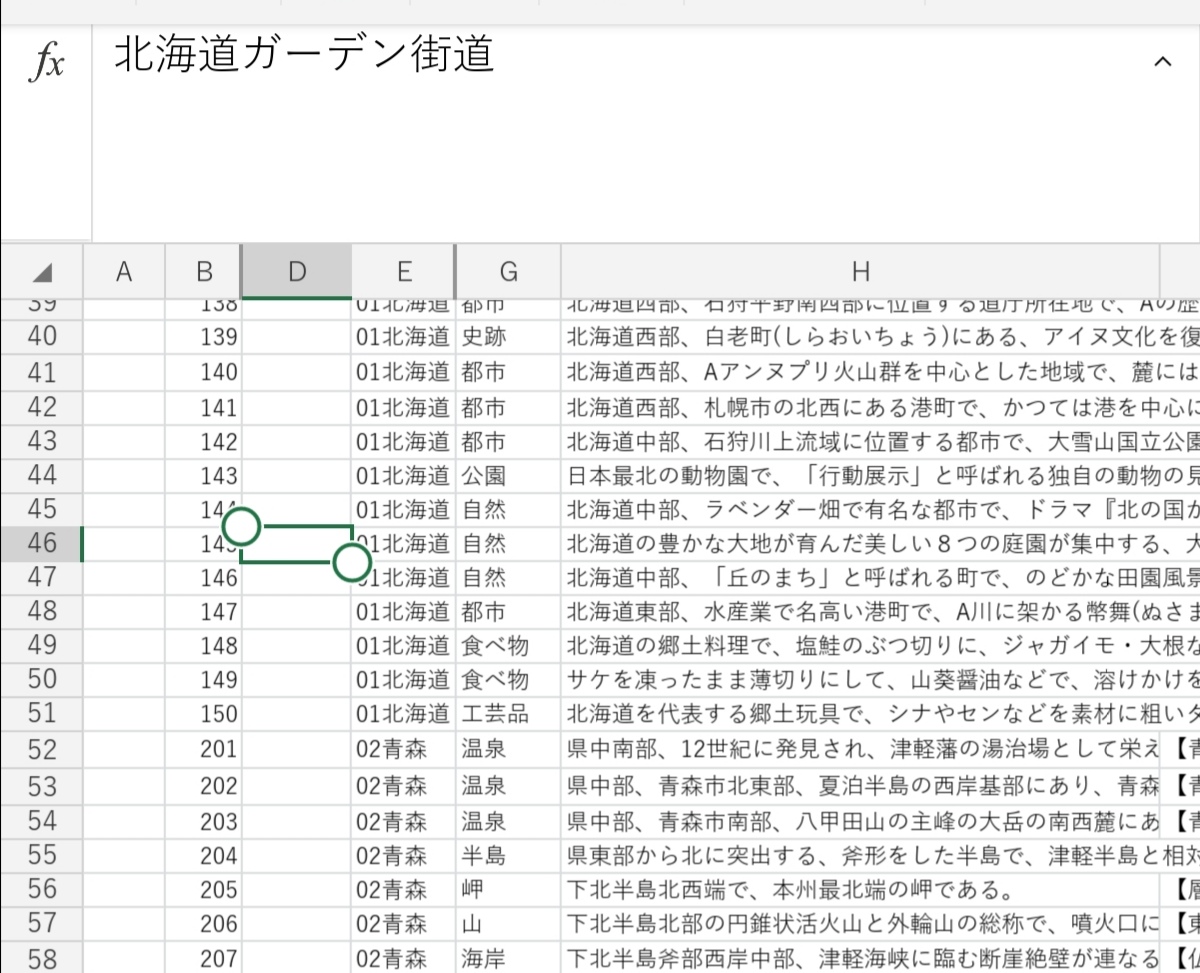

Ecxelでまとめてあるのでシャッフルが可能

今度は、解説から、名所の名前と都道府県の両方を当てる

この段階では、さっきの長い解説文を、短いキーワードいくつかにまとめ直しておく

一気に、難易度が上がるのですが

何度も何度も繰り返して覚えていきます

秋田と山形どっちだったっけ

長野と岐阜どっちだったっけ

みたいなのがいっぱいある

さらに、この辺りで、まっぷるを全県読破

写真のイメージも頭に入れ

ここ行きたいなあ、という感情も、覚える手助けにします

まっぷるから、これも追加しようという問題をさらに50行くらい追加

解説のキーワード側にも追加していきました

そしてさらに第三段階

これが今やっている段階です

何度も何度も繰り返してやっていると、

問題のキーワードのひとつでも答えに結び付くものが見つかると

答えが分かるようになってしまう

それじゃ、そのキーワードがズバリ出てくれなきゃ解けない訳だから

キーワード自体も覚えるようにしなきゃならない

キーワードも穴埋めにする

名所の名前、都道府県、キーワードの全てを答えるという常識破りの段階

答分からないのに問題も解けってか!って感じ

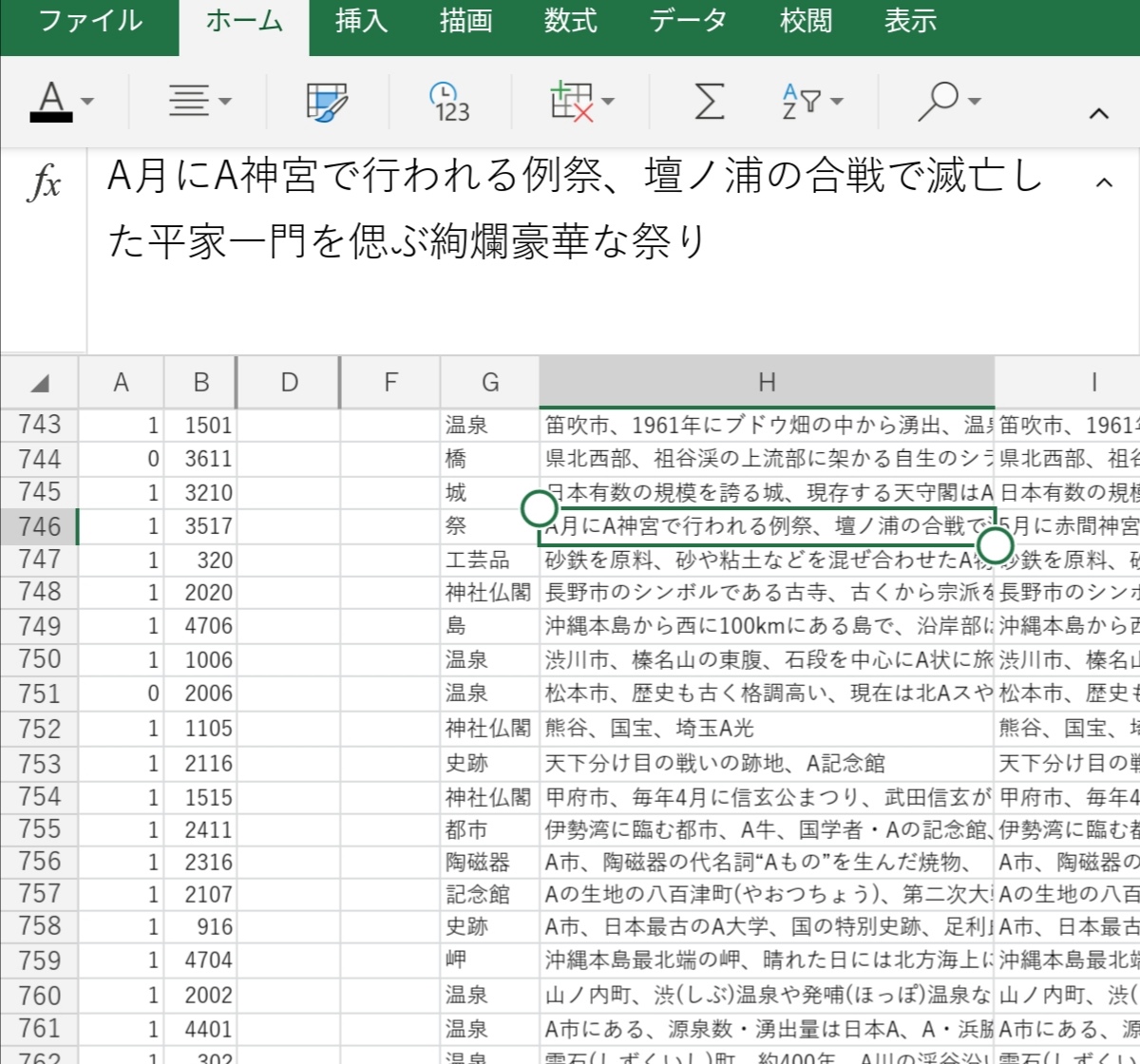

ちなみにこのカーソル当たっているところは

先帝祭

山口県

5月に赤間神宮で行われる例祭、壇ノ浦の合戦で滅亡した平家一門を偲ぶ絢爛豪華な祭り

になります

この方法の良いところは、

実質、覚えるべき名所を一気に増やせる

一行増やすのは大変なんですが

解説キーワードのところに、近くの名所の名前を書いておくことで

近くの名所の名前まで覚えることが可能

例えば、奈良県の十津川温泉の近くには谷瀬の吊り橋があるのですが

十津川温泉の名所のキーワードに谷瀬の吊り橋を書いて伏せ字にしておけば

谷瀬の吊り橋まで一気に覚えられるから

本番の問題で、十津川温泉じゃなくて谷瀬の吊り橋が出たとしても何とかなる

地理の覚え方のノウハウはまだあるのですが

長くなるので一旦区切りますね

続きは次回

【答】

アートの島として知られ、建築家の安藤忠雄が設計した地中美術館などがある香川県に属する島は、次のうちどれか。

3.直島

生口島が紛らわしいですが、香川県とあるので直島

生口島は広島県です

次の温泉地の組合せのうち、その所在地がすべて同じ都道府県内にあるものはどれか。

1.熱川温泉 ——- 伊東温泉 —– 寸又峡温泉

寸又峡温泉が静岡だとパッと出る必要があります

以下の行程について、前後に最も近い観光地を、選択肢の中から1つ選んで( )を埋め、モデルコースを完成させなさい。

別府駅 → 由布院温泉 → ( ) → 阿蘇山 → 熊本駅

4.久住高原

4つの選択肢とも九州で、しかも問題が大分から熊本に向かっているので

かなり難しいと思いますが、大分の久住高原が一番近いです