[日本語の発音] 奈良時代に母音は8個あった

[日本語の発音] ハヒフヘホはパピプペポ

[日本語の発音] 発音通りに書いた時代

[日本語の発音] ゐ、ゑ、を

[日本語の発音] 漢字仮名混じり文の開発

の続きです

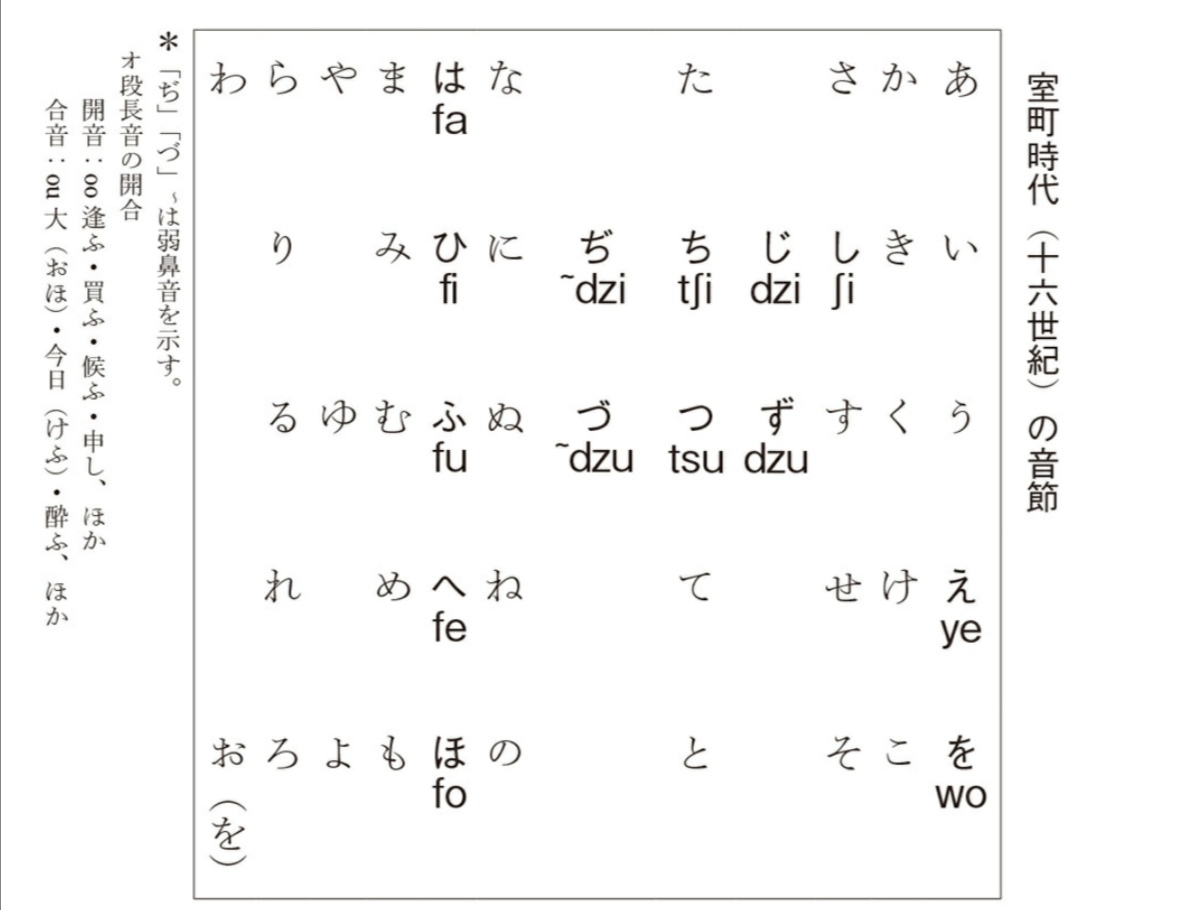

室町時代

室町時代になります

室町時代の日本語の発音を調べるにおいて、重要かつ正確な資料が出現します

宣教師の作った辞書です

イエズス会のポルトガル人のロドリゲスが日本語を詳細に調べ

習得すべく辞書を作った

日本語のかなは音節単位で一文字だから

途中で実際の発音が変化していても気づきにくい

西洋の辞書が存在すると、母音と子音に分けて表記してくれるから

当時、どういう発音をしていたかが明確に分かる

『日葡辞書』では、「羽柴秀吉」の発音は、「ファシバフィデヨシ」だったということが分かる

四つ仮名混同

これを踏まえて、室町時代に起きた日本語の発音の変化をみると

「四つ仮名混同」ということがある

鎌倉時代以前の仮名の用法によれば、「藤」は「ふぢ」、「富士」は「ふじ」で区別された。

その発音「藤(ふぢfudi)/富士(ふじfuzi)」が違っていたのである。

同じように、「楫(かぢkadi)/家事(かじkazi)」、

「屑(くづkudu)/葛(くずkuzu)」なども同じく発音が違っていた

ところが室町時代の中頃に

「じ」「ぢ」の音が[dzi]の音として合流し、

「ず」「づ」の音が[dzu]の音として合流する

となると、仮名遣いの問題が発生する。

仮名遣いとは、前回もお話しした、同じ発音なのに、

文字をどっち使って良いか分からず困ってしまう問題

「じ/ぢ」「ず/づ」の仮名遣いを「四つ仮名」という。

仮名の使い分けは、現代仮名遣いにも影を落としている。

日本語ワープロで入力する時、毎回迷う

地面の地って、地(ち)にてんてんなのに、なんで「ぢめん」で変換してくれずに「じめん」なのか

毎回おかしいなあ、と思っている

四つ仮名混同の問題は、前回お話しした仮名遣いの創始者藤原定家のころ(鎌倉時代)にもなかった問題

その頃は「藤(ふぢfudi)」と「富士(ふじfuzi)」では発音が異なっていた

四つ仮名混同といわれる変化が生じる前に、先駆けとなるタ行「ち・つ」の子音変化が起こり

引きずられて、「じ/ぢ」「ず/づ」が同じ音になってしまった

厳密に言うと、室町時代ではほぼ一緒

完全に同じ音になったのは、江戸時代の元禄の頃になる

江戸時代の古典学者の契沖はこれを指摘し、田舎の人は一緒だが、

都の人は注意して鼻にかけて発音すれば可能だとしている

現在において「じ/ぢ/ず/づ」の4音全てが同じ音で発音される地域がある

東北地方の大部分と山陰地方の一部

いわゆるズーズー弁である