旅行業務取扱管理者の国内地理の科目、力試しでの全問正解を記念して

全国の名所巡りをシリーズ化したいと思います

東京を中心としたお出掛けレポートの場合は実際に行っておりますが

こちらは実際に行っていないので、紙面から得た知識からだけになります

ごめんなさい

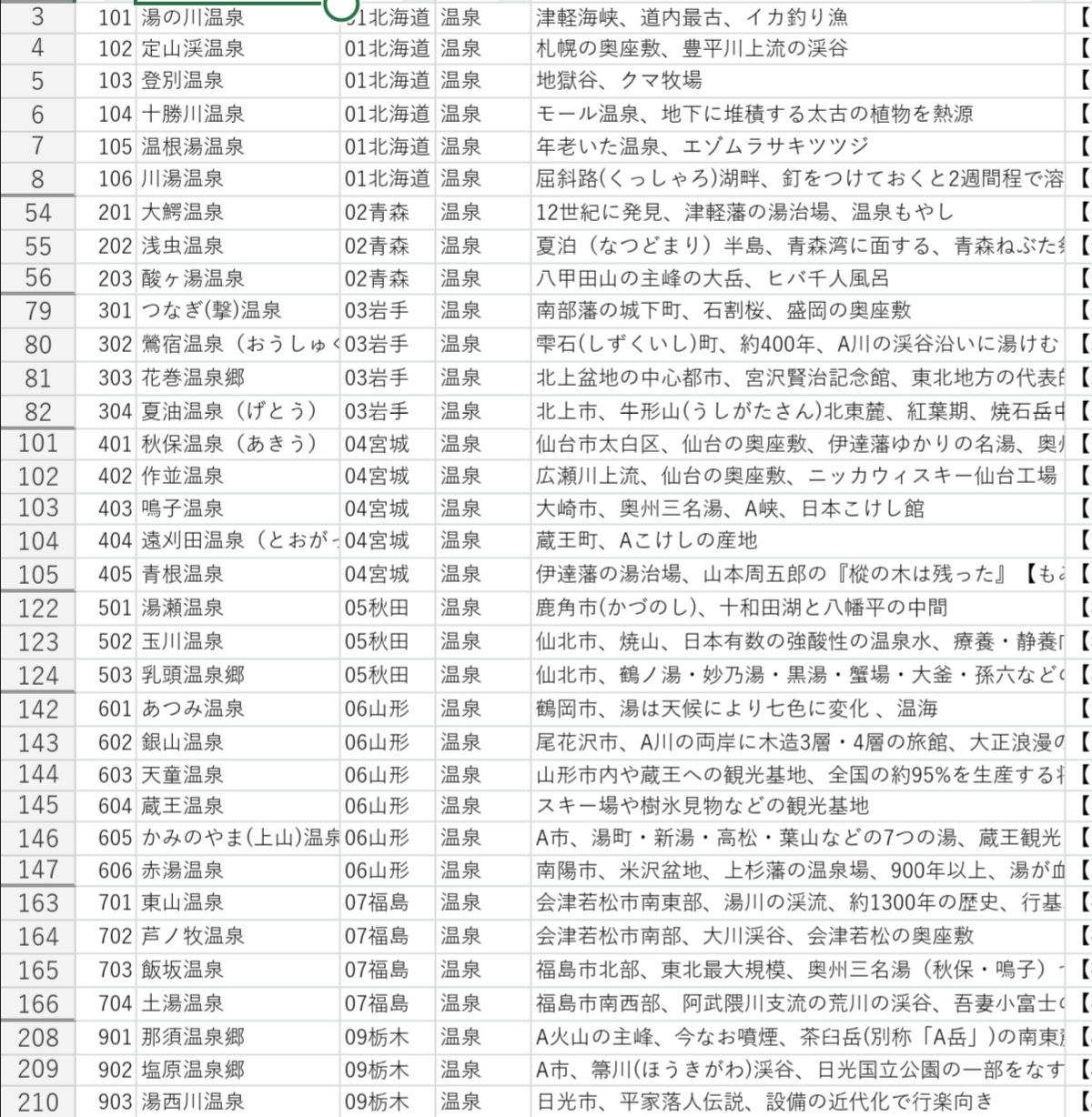

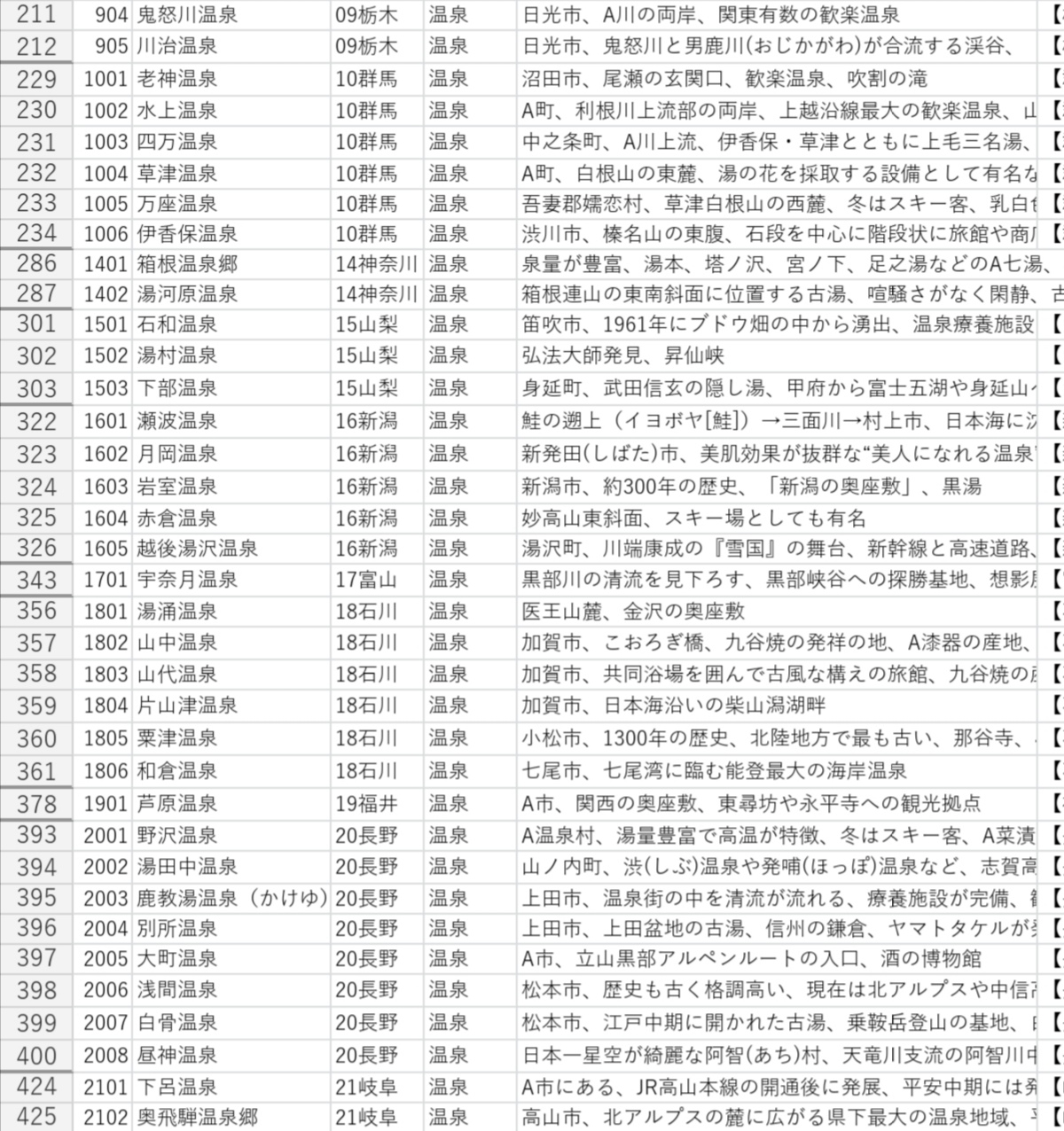

温泉

テキストからまとめていった名所を分類した中で、圧倒的に一番多いカテゴリーは「温泉」

勉強を始めて最初に驚いたのは温泉

日本にはなんて温泉が多いんだ!

まずはその温泉から参りましょう

こんなのどうやって覚えるのよ

似かよった名前の多いこと

湯がつくのが多いのよね

湯村、湯川、湯原・・

そして辛いのが、ビジュアルにほとんど差がない

全部お風呂

検索しても絵面に特徴がなく、記憶に残りづらい

そんな中で、一生懸命特徴を見つけながら、必死で覚えました

そんな、特徴のある温泉を中心に、全国温泉巡りと参りましょう

温泉

まずはクイズをいきましょう

名所には日本三〇〇というのが色々あります

温泉でいうと、日本三名泉

さあ、どこどこでしょう

答は最後に書くので考えてね

あそこは絶対入っているよね、ってところが入ってなかったりするんですよね

北海道

北海道は、登別温泉が有名ですね

特徴的なのが、十勝川温泉

普通は火山の近くで地熱で温まるんですが

十勝川温泉はモール温泉というタイプ

地下に堆積する太古の植物を熱源としているんです

東北

青森には、大鰐(おおわに)温泉という面白い名前の温泉があります

大きなワニと一緒にお風呂に入れます

嘘です

大きな阿弥陀如来像があったので大阿弥陀となり、変化して大鰐

ビジュアルで特徴があるのが酸ヶ湯(すかゆ)温泉

国民保養温泉第一号なんですが、

名物の総ヒバ造り、160畳もの広さを誇る混浴大浴場「ヒバ千人風呂」は、

ひとつの浴室に4つの異なる源泉があります

岩手は名前に特徴のある温泉が目白押し

大谷君で盛り上がる花巻温泉郷は有名ですが

八幡太郎義家が馬を岩につないでお風呂に入った、繋(つなぎ)温泉

ウグイスが傷を癒した鶯宿(おうしゅく)温泉

アイヌ語の「グット・オ」(崖のある所の意)からの夏油(げとう)温泉

秋田は、湯が白い乳頭温泉郷

出ました、宮城

東北で唯一行ったことがある温泉地、秋保(あきう)温泉

近くの磊々峡(らいらいきょう)に行ったのよね

生きててよかった磊々峡(らいらいきょう)

山形は何と言っても銀山温泉

ガス灯が灯り、大正ロマン溢れる街並み

おしんの舞台にもなった

福島の土湯温泉はこけしが有名。出迎えてくれます

はーい、土湯温泉へようこそ

関東

栃木は温泉の宝庫

関東のひとにとって鬼怒川温泉は定番中の定番

いやいや、群馬でしょう

王者、草津温泉

チョイナチョイナ

水上温泉や、吹割の滝で有名な老神(おいがみ)温泉

伊香保温泉は階段状の街並み

何をおっしゃる、神奈川県

箱根でどうだっ

家族旅行で何度か行ったなあ

湯河原だってあるよ

北陸

新潟もすごいよ

越後湯沢温泉は川端康成の『雪国』の舞台

月岡温泉は美肌効果抜群の「美人になれる温泉」

すでに美人の人もどうぞ

岩室温泉は黒いお湯

富山は、とやまさんがうなづく宇奈月温泉と覚えましょう

石川も温泉いっぱいで、覚えるのが大変

まずは和倉温泉

湯涌温泉

そして、加賀温泉郷として加賀市にやまほど温泉があります

山中温泉、山代温泉、片山津温泉

山中温泉と山代温泉の違いが難しい

こおろぎ橋があるのが山中温泉

こおろぎは山の中

粟津温泉は美人の湯で、恋人の聖地

400年も昔から語り継がれる「おっしょべ恋物語」は

旅館の奉公人として働いていたお末と竹松のハッピーエンドの恋物語

でも「会わず」温泉

福井は芦原(あわら)温泉

東尋坊と共に家族旅行で行ったなあ

中部及び西日本は次回ね

【答】

1.草津温泉

文句なしですね

あ、どっこいしょー

2.有馬温泉

親戚のおばさんが、有馬で旅館を経営していたのよね

兵庫県民としては誇りです

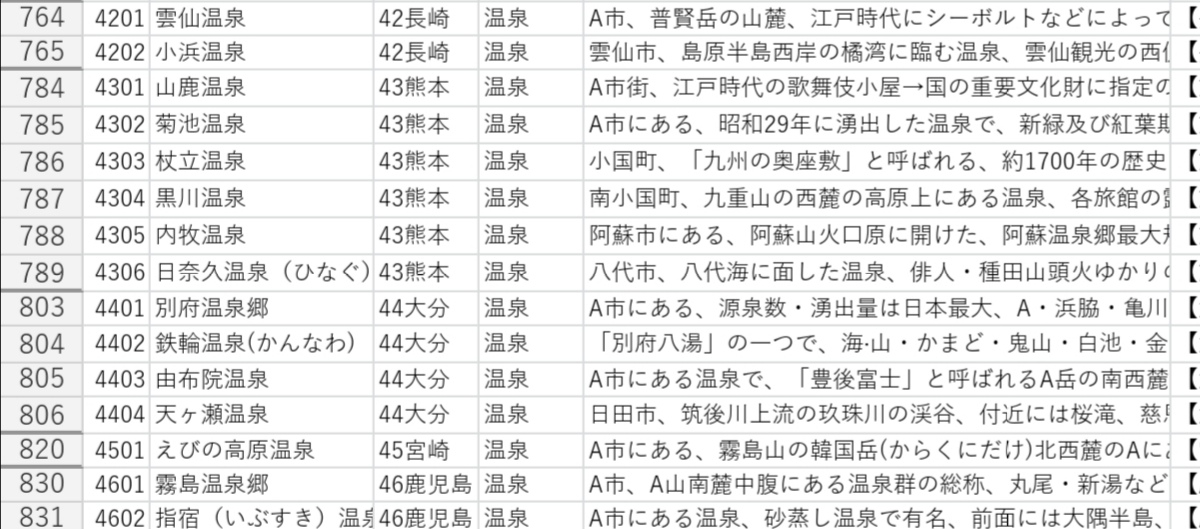

3.下呂温泉

別府温泉かと思いきや、下呂温泉でしたか

天晴れです